Seputar Konferensi Perubahan Iklim PBB

Peralihan dalam skala masif dari energi fosil ke energi bersih tidak bisa ditunda lagi.

Setiap tahun utusan berbagai negara bertemu dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB. Konferensi ini populer dengan nama COP, singkatan dari Conference of The Parties atau Konferensi Para Pihak. Yang dimaksud "Para Pihak" adalah 197 negara penanda tangan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) adalah sebuah perjanjian internasional yang disepakati dalam KTT Bumi di Brasil tahun 1992. Perjanjian ini menjadi landasan bagi kerja sama global untuk memerangi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca serta memitigasi berbagai dampaknya.

Adapun COP adalah sebuah badan yang ditetapkan dalam UNFCCC. Setiap tahun badan pengambil keputusan tertinggi UNFCCC ini menghimpun para pihak untuk merundingkan kebijakan dan langkah bersama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan memitigasi berbagai dampak perubahan iklim.

COP sudah berlangsung 29 kali. COP pertama (COP1) digelar tahun 1995 di Berlin, Jerman. Konferensi ini selanjutnya diadakan setiap tahun, kecuali tahun 2020 akibat pandemi Covid 19. COP29 digelar bulan November 2024 di Baku, Azerbaijan.

Tonggak penting

Sepanjang riwayatnya COP telah mencatat sejumlah tonggak penting dalam upaya global memerangi perubahan iklim. Dua di antaranya dan yang selalu disebut adalah Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Dalam hal tertentu Konsensus UEA (Uni Emirat Arab) termasuk satu tonggak penting juga.

Protokol Kyoto disepakati dalam COP3 di Kyoto, Jepang tahun 1997. Perjanjian ini menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (karbon dioksida, metana, nitrous oksida) bagi negara-negara industri maju. Sebanyak 37 negara diharuskan mengurangi emisi kolektif mereka sebesar 5% di bawah tingkat emisi kolektif tahun 1990.

Protokol Kyoto adalah kesepakatan COP pertama yang mewajibkan pengurangan emisi kepada para pihak, dalam hal ini negara-negara penghasil utama emisi gas rumah kaca. Dengan itu, Protokol Kyoto menetapkan satu langkah penting bagi aksi iklim global selanjutnya, membuka jalan bagi perjanjian lain yang lebih ambisius di kemudian hari, seperti Perjanjian Paris.

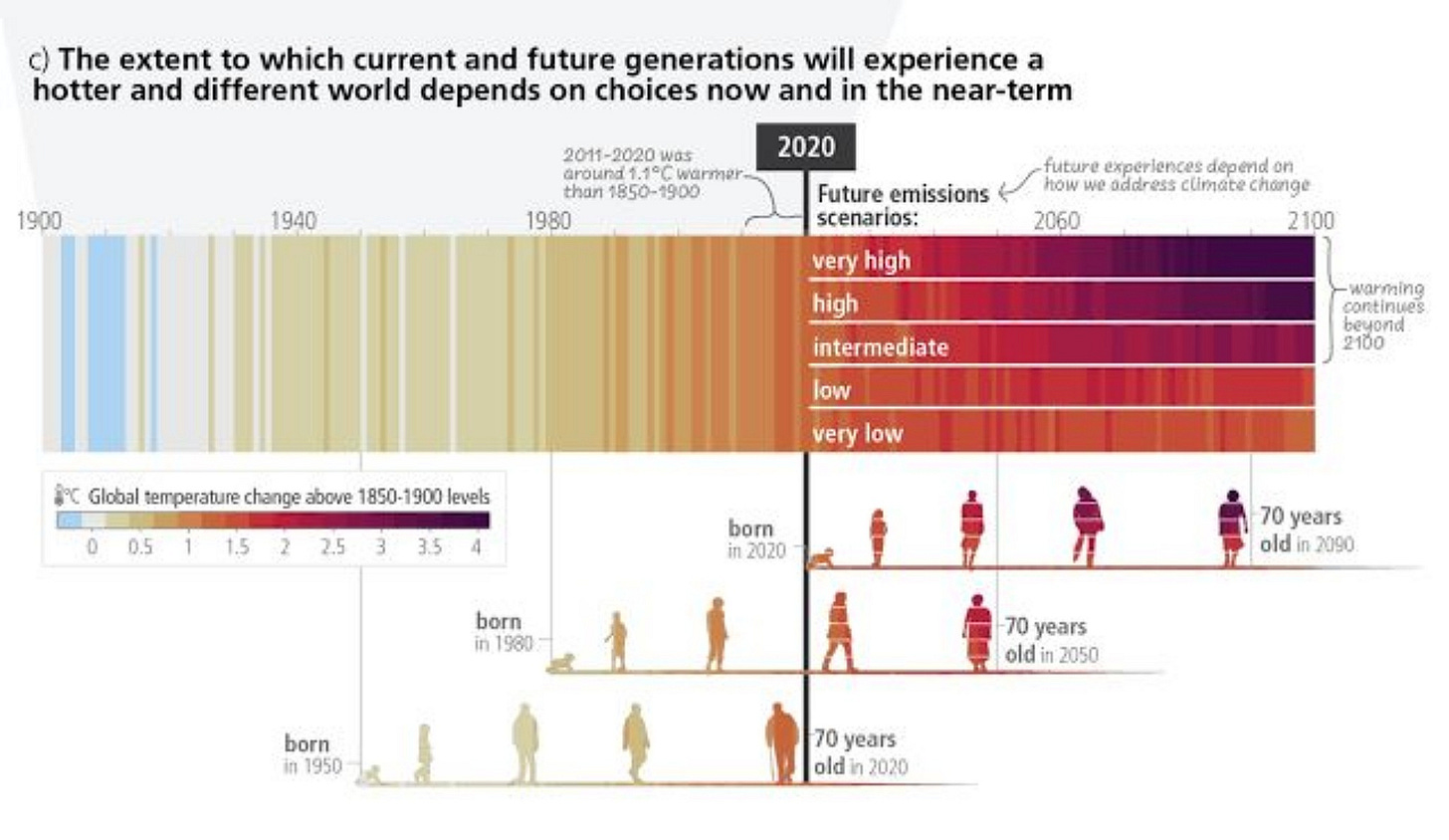

Pada tahun 2015 Perjanjian Paris disepakati dalam COP21 di Paris, Perancis. Perjanjian ini menetapkan ambang batas kenaikan suhu rata-rata bumi, yaitu 1,5°C di atas suhu rata-rata selama masa praindustri (1850 s.d. 1900). Pada masa sebelum pemakaian bahan bakar fosil berskala besar sekaligus masa awal pengukuran suhu global yang bisa diandalkan itu bumi bersuhu rata-rata 13,5°C.

Ambang batas 1,5°C krusial bagi kelangsungan bumi yang layak huni. Jika ambang batas itu dilampaui, bencana makin kerap terjadi dengan intensitas dan dampak yang makin sulit dihadapi. Di antaranya gelombang panas ekstrim yang memicu kebakaran, kekeringan panjang yang mengakibatkan krisis pangan, naiknya permukaan laut (akibat mencairnya es di kutub) yang memaksa banyak orang bermigrasi.

Agar suhu rata-rata bumi tidak melampaui ambang batas 1,5°C, semua pihak dalam Perjanjian Paris wajib mengurangi emisi. Tapi, berbeda dari Protokol Kyoto, yang menetapkan target pengurangan emisi bagi sejumlah negara/pihak, Perjanjian Paris memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan sendiri target pengurangan emisi sesuai kondisi dan sumber daya nasional masing-masing.

Target pengurangan emisi diperbarui setiap lima tahun. Target pertama yang diserahkan tahun 2015 dalam COP21 di Paris diperbarui tahun 2020. Target tahun 2020 diperbarui lagi tahun 2025. Begitu seterusnya. Dalam pembaruan lima tahunan itu setiap negara wajib menetapkan target yang lebih ambisius.

Konsensus UEA yang ditetapkan dalam COP28 tahun 2023 di Dubai dianggap satu tonggak penting juga. Sebab, untuk pertama kali setelah 28 tahun, COP mengakui secara eksplisit bahan bakar fosil, yaitu minyak, gas, dan batu bara, sebagai penyebab utama perubahan iklim. Pengakuan itu penting karena menjadi prasyarat berhasilnya upaya memerangi perubahan iklim.

Meski begitu, mengherankan bahwa COP memerlukan waktu tiga dasawarsa untuk mengakui bahan bakar fosil sebagai biang masalah. Padahal, kalangan ilmuwan sudah menyatakan itu dalam berapa dekade terakhir. Para ilmuwan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), sebuah badan bentukan PBB, menyampaikan hal itu dalam berbagai Assessment Report (Laporan Penilaian) mereka sejak 1990.

Gerak lamban

Meski mencatat sejumlah tonggak penting, di mata sebagian kalangan, COP lamban menyikapi perubahan iklim, gagal mengambil langkah drastis untuk menekan emisi gas rumah kaca. Penilaian itu sulit dibantah. COP memang cenderung berjalan ketimbang berlari untuk mencegah petaka iklim.

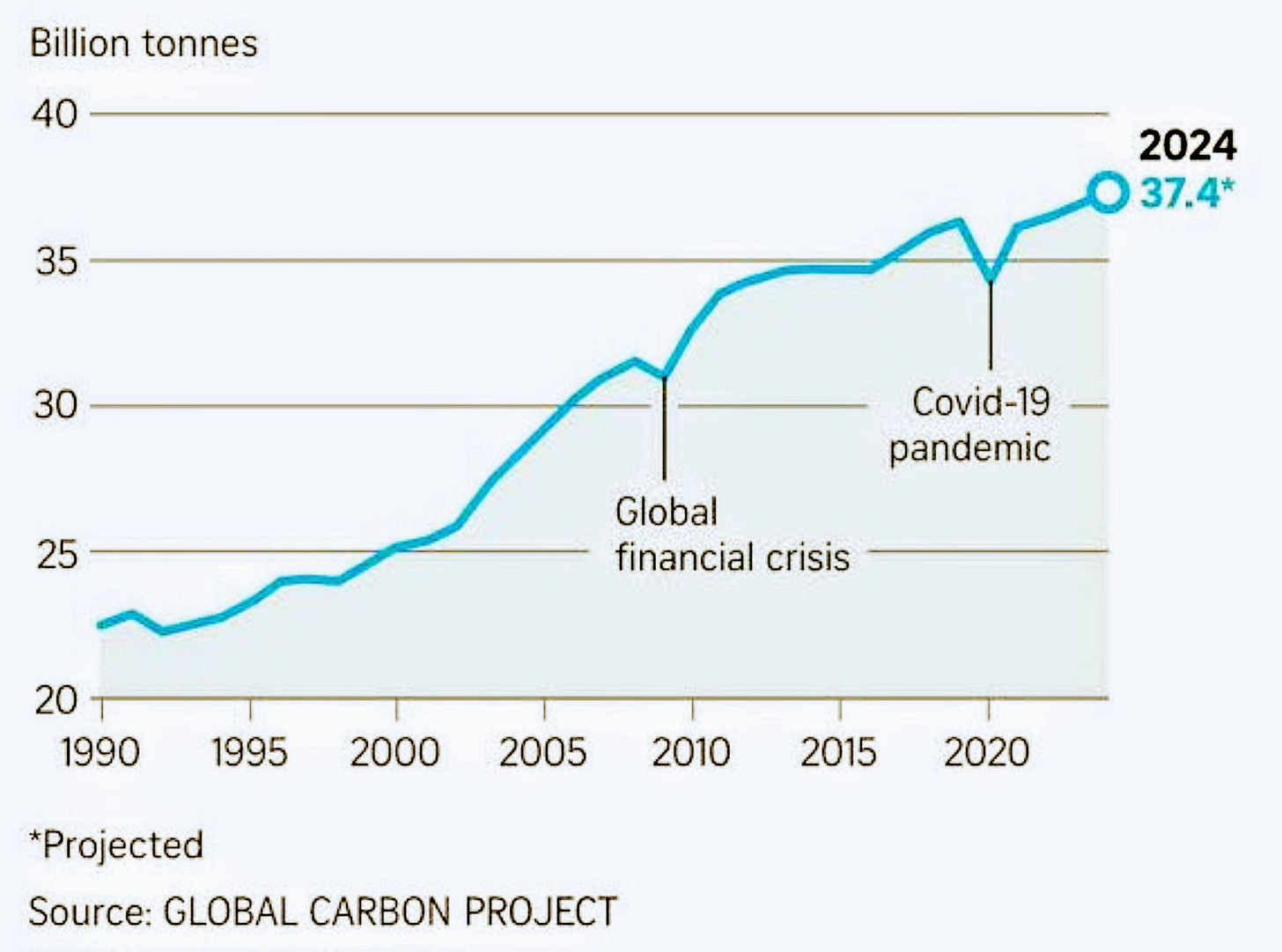

Makanya, tahun demi tahun hajatan ini digelar, emisi gas rumah kaca global tak kunjung berkurang, malah terus meningkat. Emisi karbon dioksida (CO2) dari bahan bakar fosil khususnya meningkat secara konstan setiap tahun. Peningkatan tahunannya mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 lalu.

Salah satu sebab kelambanan COP adalah keengganan berlangkah negara-negara penghasil bahan bakar fosil, semisal Arab Saudi, Rusia, atau Iran. Delegasi dari negara-negara tersebut menghadiri COP dengan pamrih sempit untuk mempertahankan status quo, untuk menghambat keputusan meninggalkan bahan bakar fosil.

Penghambat gerak COP itu didukung pelobi dari korporasi energi fosil, semisal Chevron, British Petrolium, atau Shell, yang membanjiri COP setiap tahun. Dalam COP29 di Azerbaijan, misalnya, jumlah pelobi energi fosil mencapai 1.700-an orang, melampaui gabungan delegasi dari 10 negara paling rentan terhadap krisis iklim. Kawanan pelobi ini diberi akses untuk ikut berdiskusi dan memengaruhi perundingan dalam COP.

Proses pengambilan keputusan di COP sendiri memberi ruang kepada pihak berpamrih sempit itu untuk melemahkan keputusan. Di forum ini keputusan diambil dengan konsensus (kesepakatan bulat), tidak dengan voting (penghitungan suara). Karena itu, agar konsensus tercapai, pihak yang ingin berlangkah cepat, mayoritas sekalipun, mesti berkompromi dengan pihak yang ingin berjalan di tempat.

Yang terjadi dalam COP26 tahun 2021 di Glasgow, Skotlandia adalah satu contohnya. Usulan untuk mengakhiri penggunaan batu bara, bahan bakar fosil paling kotor itu, masuk dalam rancangan keputusan dan mendapat dukungan luas. Tapi, pada menit-menit terakhir India dan Cina mengajukan keberatan. Proses yang hampir usai pun terhenti. Negosiasi harus dilakukan lagi.

Kehendak mayoritas untuk menghapus penggunaan batu bara, langkah progresif untuk menekan emisi, batal karena keberatan dua negara. Sebagai kompromi, opsi phase out (penghapusan bertahap) diganti dengan phase down (pengurangan bertahap). Phase down batu bara pun menjadi keputusan akhir.

Hal serupa terjadi dalam COP28 di UEA. Penghapusan bertahap bahan bakar fosil yang didorong 127 negara ditentang berapa negara produsen minyak. Proses negosiasi berujung kompromi, yakni transition away (peralihan) dari bahan bakar fosil. Mulanya penghapusan bertahap, sebuah langkah yang tegas dan agresif; akhirnya peralihan, sebuah langkah yang tidak tegas, tanpa lini masa pula.

Terkait langkah peralihan itu, kesepakatan akhir COP28 (Konsensus UEA) merumuskan: "menyerukan para pihak untuk berkontribusi pada... peralihan dari bahan bakar fosil dalam sistem energi”. Dalam pedoman UNFCCC, kata “menyerukan” adalah opsi terlemah untuk menyampaikan ketentuan kepada para pihak. Sifatnya menyarankan. Bisa diikuti, bisa tidak. Selain itu, kata "berkontribusi" tidak diterangkan lebih lanjut. Tidak dirinci apa saja yang terhitung sebagai kontribusi.

Implikasinya, para pihak tidak wajib mengambil langkah tertentu sebagai kontribusi terhadap agenda peralihan dari bahan bakar fosil. Masing-masing pihak bebas menentukan langkah sendiri. Langkah yang diputuskan sendiri itu belum tentu efektif, bisa jadi tidak sejalan dengan tujuan bersama yang sudah ditetapkan.

Rumusan dalam Konsensus UEA itu adalah produk negosiasi alot dan kompromi yang menguntungkan kekuatan pro status quo energi fosil. Tidak mengherankan bahwa negara produsen bahan bakar fosil seperti Arab Saudi, pejabat OPEC, dan eksekutif perusahaan minyak kompak menerima dan mendukung Konsensus UEA.

Reformasi COP

Dalam Laporan Penilaian tahun 2023, IPCC (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim) memperkirakan, suhu rata-rata bumi melewati ambang batas 1,5°C pada paruh pertama 2030-an dan mencapai 3,3°C hingga 5,7°C sebelum peralihan abad ini. Perkiraan itu didasari kajian komprehensif atas perubahan iklim yang dilakukan ilmuwan IPCC sejak 2015.

Perkiraan IPCC menyampaikan peringatan bahwa target Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata bumi pada titik aman 1,5°C makin sulit dipenuhi, bahwa petaka iklim ada di depan mata. Hal itu disebabkan terus meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer, terutama dari pembakaran minyak, gas, dan batu bara.

Meski demikian, menurut IPCC, laju pemanasan bumi masih mungkin dibatasi pada 1,5°C. Syaratnya adalah pemangkasan emisi gas rumah kaca di atmosfer sebesar 45% mulai 2030 dan 60% mulai 2035, dibandingkan dengan level emisi 2019. Dan selanjutnya, mulai 2050-an tidak ada lagi penambahan emisi di atmosfer (emisi nol bersih).

Untuk itu, pengurangan emisi secara drastis, terutama yang berasal dari pembakaran minyak, gas, dan batu bara, harus segera dilakukan. Peralihan dalam skala masif dari energi fosil ke energi bersih tidak bisa ditunda lagi.

Agenda krusial itu membutuhkan COP. Konferensi inilah satu-satunya wadah internasional di mana hampir semua negara bertemu untuk menyepakati langkah bersama menyikapi perubahan iklim. COP memfasilitasi partisipasi global yang niscaya diperlukan untuk mengurangi emisi secara drastis dan segera.

Tapi, nyatanya COP gagal mendorong aksi iklim dengan kecepatan dan skala yang dapat menahan laju pemanasan bumi. Terus meningkatnya emisi dan petaka iklim di depan mata sebagaimana diperkirakan IPCC adalah buah dari kegagalan COP, hajatan tahunan yang sudah berjalan tiga dasawarsa.

COP penting, tapi tak bertaring. Karena itu, reformasi menjadi pilihan dan sudah jamak diserukan. Para penyeru datang dari aneka latar belakang. Termasuk di antaranya mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, mantan Sekretaris Eksekutif UNFCCC Christiana Figueres, ilmuwan lingkungan Johan Rockstrom, dan mantan Wakil Presiden AS sekaligus penerima hadiah Nobel Al Gore.

Ada sejumlah langkah reformasi yang diajukan. Antara lain, penetapan kriteria yang ketat dalam pemilihan tuan rumah COP untuk mengeksklusi negara penghambat phase out energi fosil. Pelaksanaan COP28 di UEA dan COP29 di Azerbaijan melatarbelakangi proposal ini. Dua negara pengekspor minyak itu memanfaatkan hajatan COP untuk mengadakan kesepakatan bisnis di bidang energi fosil.

Selanjutnya, penguatan representasi ilmuwan, masyarakat adat, dan masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim serta pengetatan kontrol terhadap partisipasi industri energi fosil dalam COP. Langkah ini penting untuk mengatasi ketidakseimbangan representasi, untuk memastikan bahwa perspektif kelompok-kelompok ini didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Lalu, penyederhanaan COP menjadi pertemuan yang lebih kecil dan acap, yang berfokus pada aksi dan berorientasi solusi. Dalam pertemuan ini para pihak melaporkan kemajuan yang dicapai dan siap mengemban tanggung jawab yang dituntut kondisi terkini perubahan iklim. Langkah penyederhanaan ini hendak mengakselerasi aksi, memungkinkan adaptasi sewaktu-waktu.

Pengambilan keputusan dengan voting termasuk langkah reformasi yang mengemuka. Metode voting diajukan mengingat kelemahan dari metode konsensus (persetujuan bulat) yang berlaku saat ini: penolakan satu negara saja membatalkan aspirasi mayoritas negara. Penerapan voting bertujuan untuk memastikan, proposal kebijakan iklim yang ambisius dan didukung banyak negara tidak gagal jadi keputusan hanya karena keberatan satu atau segelintir negara pendukung status quo energi fosil.

Apakah seruan reformasi COP diterima para pemangku kepentingan, terutama negara-negara peserta COP? Jawabannya masih akan kita lihat. Tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ada kemungkinan resistensi dari kekuatan pro status quo energi fosil.

Apapun tanggapan terhadap seruan reformasi itu, yang pasti bahwa reformasi COP akan menentukan masa depan planet bumi. Gagal mereformasi COP berarti melanjutkan kegagalan COP dalam mengatasi laju cepat peningkatan suhu rata-rata bumi. Dengan begitu, mengutip Sekjen PBB Antonio Guterres, "kita sedang berada di jalan raya menuju neraka iklim dan kaki kita menginjak pedal gas".